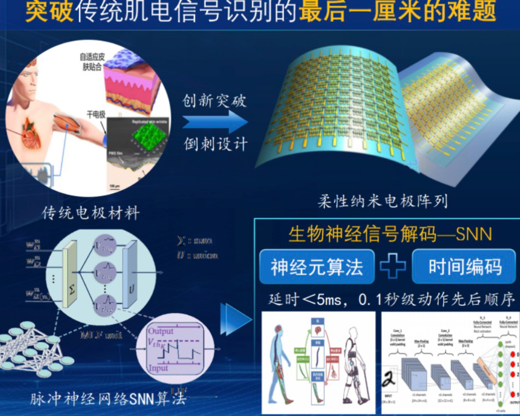

近日,南昌理工学院“韧行”团队凭借AI自适应下肢外骨骼康复机器人项目引发行业关注。该团队融合多模态生物神经感知、数字孪生优化及仿生关节技术,为下肢功能障碍患者提供智能化康复解决方案,推动康复医疗从传统人工模式向智能科技转型。 多模态生物神经融合意图感知技术 团队研发的多模态生物神经融合意图感知技术,通过肌电传感器、角度传感器与气囊压力传感器的协同工作,实现对人体运动意图的超前识别。当患者产生运动想法时,sEMG信号可在肌肉收缩前50-150毫秒被捕捉,结合足底压力数据与关节角度信息,经BiLSTM神经网络处理后,识别准确率达99.61%。这一技术让外骨骼机器人能提前预判患者动作,如行走、转身等,实时调整助力参数,使康复训练更贴合人体自然运动逻辑。

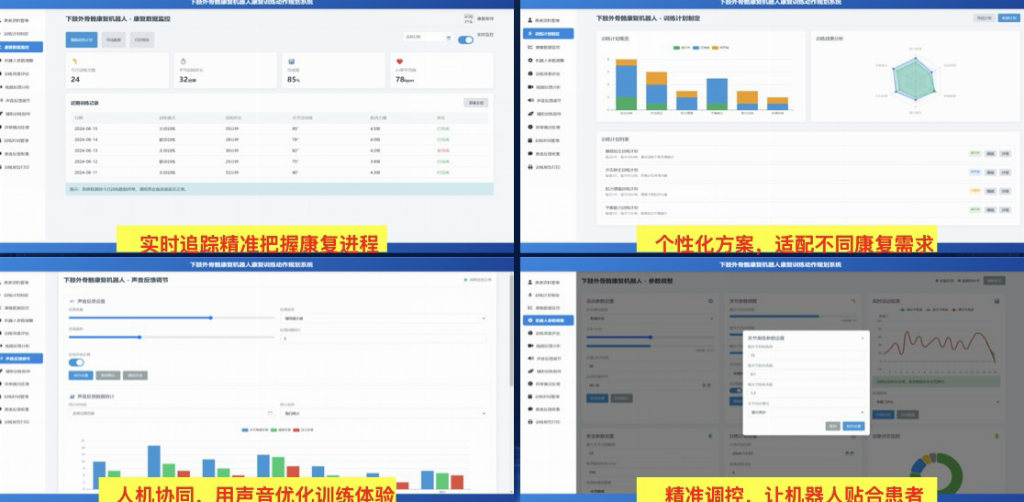

数字孪生个性化康复优化系统 基于数字孪生技术,团队构建了患者“生理-病理-功能”三维动态模型。通过可穿戴设备实时采集步态、肌力等数据,驱动虚拟孪生体同步更新,再利用强化学习算法动态调整训练方案。例如,针对脑卒中患者的痉挛步态,系统可模拟不同阻力参数下的康复效果,预测代偿风险并优化训练强度,使单次康复成本从300元降至128元,缩短康复周期30%以上。该系统还能与医院HIS系统对接,为医生提供步态分析、肌力恢复等量化数据报告。

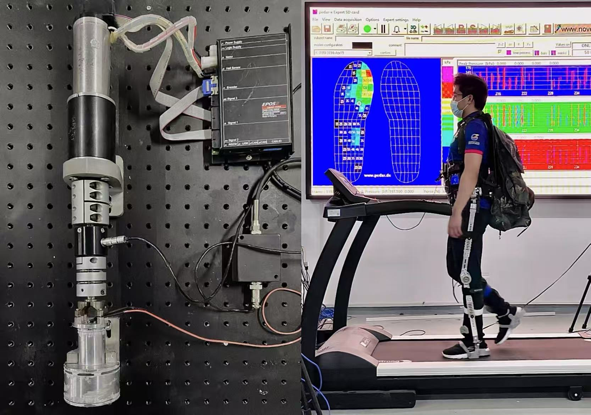

仿生变刚度关节与地形自适应技术 在机械设计上,团队突破传统外骨骼的刚性局限,采用弹簧预紧力调节与磁流变液阻尼器实现关节刚度动态调节(0.5-15 N·m/rad),并通过滑轮组重构将调节范围扩大300%。配合地形自适应算法,外骨骼可在平地、坡道等场景自动匹配人体下肢刚度特性,人机交互力矩控制在0.8243 N·m以内,同步误差小于5%。如在社区康复场景中,穿戴者可自主通过砂石路面,设备主动缓冲地面冲击,防跌倒设计有效降低89%的意外风险。 产业化布局与社会价值 目前,该技术已拟与南昌健源康复医院达成战略合作,2025年将在南昌新建区建设标准化生产综合体。项目预计带动就业岗位45个,形成“技术研发-临床验证-产业转化”的闭环生态。其B2B2C商业模式结合服务订阅制,既为医院提供标准化设备,又通过租赁、按次收费等模式降低家庭用户使用门槛,76.79%的调研用户表示愿意尝试租用。

南昌理工学院“韧行”团队的创新成果获人民日报、中国科技在线等权威媒体报道,专家评价其“实现了康复机器人从‘机械辅助’到‘智能协同’的跨越”。随着老龄化社会加剧,我国4500万下肢运动功能障碍患者将受益于这一技术,项目不仅推动医疗装备国产化替代,更通过“科技+医疗”模式为健康中国战略提供新范式。 |

- 四川工业科技学院教师团队在教师基本功大赛中荣获多个奖项(2025-06-06)

- 探索生命文化创新路 山东女子学院团队深耕曹县寻突破(2025-06-04)

- 直击痛点!山东财经大学“育见未来”团队提炼托育服务“齐鲁经验”(2025-06-03)

- 白山云科技获重庆移通学院大数据学院团队走访,深化校企合作(2025-05-28)

- 侯名博士团队革新AI健康:从诊断到管理全周期智能突破(2025-05-27)

- 侯名博士团队革新AI健康:从诊断到管理全周期智能突破(2025-05-26)